|

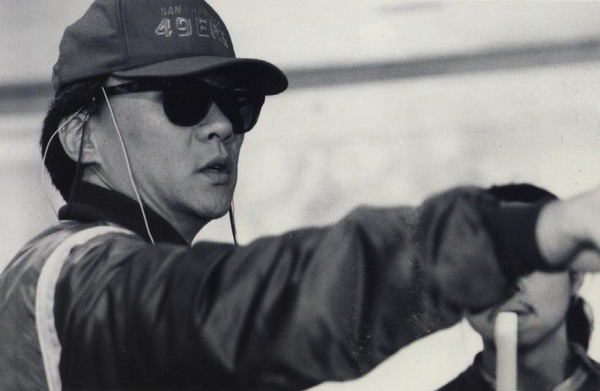

第一次知道楊德昌這個名字,是在國中二年級。那年,被視為台灣民主新希望的民進黨剛成立,李遠哲也拿了諾貝爾化學獎成為台灣之光,而我,卻被化學的同位素表搞得昏頭轉向。那年,爸爸工作的戲院剛完成了改裝工程,上千人大廳切分裝修成三個小廳,銀幕小了,但可以選擇的片子卻多了。夾在成龍的動作武打和黃百鳴的《開心鬼》之間,我選了楊德昌的《恐怖份子》,老爸搖搖頭:「這個不好,你會睡著,看不懂的!」但衝著「恐怖」二字,我私心以為這只是老爸不給看限制級養眼鏡頭的藉口,當然執拗地堅持進場。

你問我沒有沒打瞌睡?為了面子,眼皮當然怎麼也要死撐,但國二的我到底看懂了什麼?回憶起來,懵懵懂懂渾渾噩噩,只記得看完後寒意徹骨的冷,懷疑剛剛自己所看的那些深淺不一的灰黯,真是我所居住的台北嗎?

清晨的街道,簾帷飄動的陽台,警笛聲劃開了城市的一天,《恐怖份子》從一個再平凡不過的早晨揭開序幕。平凡的夫妻各自為了前途苦惱,事業感情都得另尋出路;無聊的富家子沈迷拍照,一頭栽進無意間捕捉到的臉孔裡;叛逆少女打惡作劇電話消磨時間,母女關係一如所有的代溝家庭,沉默無言。即使有槍戰、外遇、犯罪或死亡,這些在其他電影裡應該是刺激高潮恐怖的元素,到了《恐怖份子》裡,卻成了八零年代都會生活的日常紀錄,一切都大同小異,一切都平凡無奇,一切都無聊無謂無路可逃。

李立群在辦公大樓和窄小浴室之間倉皇穿梭,繆騫人在明亮新屋和昏黃案頭之間茫然焦慮,青春叛逃的少女與少年,經過同一個狗吠的巷口,錯身於同一個陰暗的公寓。人物行走生活在相似的屋子裡,臥室、廚房、餐廳、浴室、客廳、辦公室之間,數不清的開門、關門、開燈、關燈,光影明滅。明與暗不僅只是光亮的照明,更成為層層空間套組之外,另一重線條構圖。就連開關的啪擦聲,也彷彿呼應出另一種荒謬的聲音節奏,迴響在門窗迴廊重重交疊的構圖之中,不管再怎麼走,卻永遠都逃不了門框窗櫺的禁錮。

他們試圖躲進自己的世界,虛構的小說、黑紙貼出的暗房,看似暫時找到了逸逃的空間,一晌貪歡之後,剝落的黑紙和牆上碎裂的臉孔,卻都在微弱的陽光下粉碎,只剩巨大的瓦斯槽,不知何時爆炸。

「我每天關在那個小房間,為的是要逃避那些毫無變化的重複,你明白嗎?」周郁芬/《恐怖份子》

如果說達文西的人體黃金比例圖標示了完美人類的標準,那麼楊德昌的光影,則可說是為現代人類的荒謬人生劃出了極致的疆界。一盞燈,光輻射出其下的金黃三角,離開光線的範圍則是層層窗、重重門,穿牆越室到的戶外還有櫛次幢樓,就算走到廣袤遼闊的那端,也還是走不出陽光和地表框出的那條地平線。楊德昌用光影將「光線」還原,真的成為一道道由明暗組成線條,切割空間,切割生活,然後一片一片加以細碎檢視,看到無所遁逃的極限。

困獸,我們全都是困獸。

作為城市的觀察者,楊德昌以光影、空間,以一個又一個悲劇人物,讓我們看到現代生命的荒謬,僅僅只是看還不夠,他用了指向聚焦更為集中的探照燈,用周遭的黑,去看見那些模糊卻又不可思議的相似的面孔上的茫然。

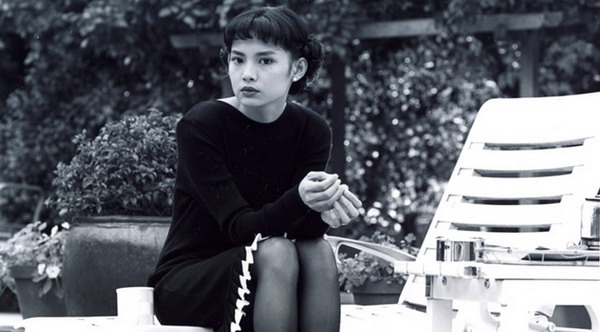

《恐怖份子》看的還只是現在,《青梅竹馬》望的更遠,光線照射的雖然只是當下,阿琴對未來的期待、對美國的想像,阿孝對過去的惆悵、對現在的無奈,一併收攏在三角光圈之中。劇照中一站一坐,光與影將他們橫向剖開,桌燈內外房門之中的侯孝賢與蔡琴,成為整個台灣社會的縮影。從《Taipei Story》到《青梅竹馬》,楊德昌貪心地用中英文兩個片名暗示了地理橫軸的現在故事,和時間縱軸的過去歷史,一次備齊完整的時代觀照。

阿孝曾經輝煌的少棒生涯,呼應著台灣六零年代初外交受挫的國際處境,只能以棒球世界的冠軍聊以自豪自慰;阿琴的日式木造老家,隨處塞滿回憶的小物件,家具上的層層幽影,暗示了日據殖民後的台灣經驗,斑駁、古舊卻只剩懷念;移民美國的姊姊和姊夫、存夠了錢就去美國結婚的理想。「美國」這個巨大的夢想紮實的壓著所有人,卻又虛渺的遙遠可笑,令人忍不住想起所有台灣學子曾真切記得的那句口號:「來來來,來台大,去去去,去美國」。

除了過去,還有現在。飆車少年呼嘯而過,車隊穿過裝飾滿滿虛假霓虹的總統府特區,穿過人煙罕至寂靜荒涼的城郊山區,車隊不只劃開了城市,也彷彿點出了城市裡人們所共同擁有的懷疑,去美國還是回老家?該繼續奮鬥還是放任自己跟著青少年飆飆車、逛逛街就算了?楊德昌讓我們看到一個又一個卡住的生命,卡在過去與現在之間,卡在理想與未來之間,只能疲命來回於兩端,哪邊都無法確定,哪邊都不會是終點,只能繼續努力,將一切寄託於微渺可憐的希望,相信也許再多努力一點,就可以找到出口。

從表層的光影往內走,楊德昌電影裡的人物宿命與薛西弗斯(Sisyphus)的神話不謀而合。受諸神責罰得晝夜不休地推動滾巨石上山,一旦到了山頂,石頭卻又自動滾下來,天神認為,再沒有刑罰比徒勞無功和毫無指望的勞役更可怕了。然而,當我們推開光影明滅的窗門,看見楊德昌電影裡的薛西弗斯和石頭,彷彿也看見薛西弗斯對諸神的睥睨、對死亡的挑戰以及對生命的熱愛,讓荒謬的存在有了自己的意義。耗盡氣力完成註定無意義的處罰,也像是電影裡一再的言說、批判、叨念,以及死亡,成了楊德昌對人世的熱愛。

雖然表面上的「行為」,早在一次次光影的閃映中註定了結果的無謂,然而結果真那麼重要嗎?《光陰的故事》第二段的《指望》說的好:「以前一直想學會騎車,以為學會以後,想去哪就去哪;現在會騎了,卻又不知道要去哪裡了。」努力了,以為所有的辛苦終將到達某個幸福的彼岸,但如果一切只是在原地打轉,那麼努力的生命還有意義嗎?而所謂的成長,會不會只是不得不面對的人生與徒勞?如果註定會死亡,我們為什麼還要努力?為什麼還要辛苦的經營此生?但他們仍舊會一次次的學騎車,一次次勇敢的徒勞。楊德昌是積極而有勇氣的,即使早就看到了另一端可能的荒謬,他也自傲的、無法自甘墮落的繼續,不管那是一種風骨還是傻氣。

「要相信自己的未來可以用自己的努力來決定。」小四/《牯嶺街少年殺人事件》

對我而言,《牯嶺街少年殺人事件》永遠是經典中的經典。撇開時代意義的重現與回顧、歷史脈絡的接續與反省等等壯闊視野不談,單是人物關係的龐大錯綜井然對照,影像細節的縝密考據扣結互文,就足以讓人回味三天三夜依舊繞樑不絕。

取材自轟動一時的真實事件,《牯嶺街少年殺人事件》以台灣第一名校的建中學生刺死同齡少女的案件為題材,從個人到社會,從心理的檢視到時代的省思,楊德昌不但用影像讓我們回到那個年代,回到那個坦克車就從身邊經過、警備總部隨時都可能來敲門的忐忑五零年代。少年們結黨鬥毆,反正整個社會都是低氣壓,狂狷恣意才是王道;父執輩惶惶苦惱,真的就要在海這端的島上安身立命嗎?就算是,昔日信仰的原則過了海還能繼續嗎?透過銀幕的歷史再現,楊德昌更將荒謬人世的思索放進了浩瀚時間中,在時間的脈絡中更清楚檢驗,所有成長於那時的現代人的奶水與根源。

光影的精準切割,空間的繁複構組映照,小四手上把玩探照的手電筒,不但成為主要的光源,也再次以光影的明滅,讓一切受困的更徹底。小四和二哥睡覺的窄小櫥櫃,劇場頂端裝置燈具的狹隘貓道,空間上的狹促直接建立了視覺新理上的拘束受制。即使植物園裡的夜遊,也得隔著溫室和球場的重重圍欄,才能隱約瞥見漆黑中閃現的微弱光暈,密織的鐵網像是連微光都不准暈開。停電的颱風夜,死亡趁著風雨赤裸裸襲來,飄渺的燭光裡閃映著不經修飾的暴力,牆角血泊裡那些看不清臉孔的混混,跟警備總部密室裡被囚禁的知識份子,一樣面目模糊。

然而,即使是谷底困獸還是得放手一搏。

小四的殺人、Honey的慷慨迎戰、張父的執著原則,面對小明的嘲笑、「我就像這個世界,這個世界是不會改變」的宣告,不都是竭盡生命的最後反擊。然後我們才終於能明白,擋車的螳螂是以什麼樣的心情舉起臂膀,填海的精衛是以什麼樣的力道振翅銜石,而薛西弗斯,又是以什麼樣的篤定踏出推石的每一步,就算等在眼前的,是一條以死亡為終點的生命曲線,雖然荒謬,我們仍然必須活下去,勇敢面對。

「為什麼這次想做喜劇?」「我只是想做個樂觀的人。」導演、詩人/《獨立時代》

從《獨立時代》開始,我們可以清楚地發現,楊德昌告別了外顯的悲劇,轉以嬉笑嘲弄的方式,繼續困獸鬥。像是將悲劇元素萃取拆解,執著、猜忌、自大、徬徨,以前濃縮的性格散進了不同人物的血液裡,誇張凸顯放大之後,喜劇的方式更顯現骨子裡的荒謬。

英文片名以「儒者的困惑」為題,大量的黑幕字卡,論語、子路、劇中摘句,文字與戲劇、真實與虛構、反覆疑惑的作者自問與徬徨猶豫的人物情節,交織成這一篇企圖獨立但終究仍只能再現世尋找答案的「獨立」宣言。八零年代的冰冷台北,換成了九零年代的Pub、美式餐廳Fridays、玻璃帷幕豪華辦公室,吃飯、爭吵、工作、家庭、愛情、親情、友情縱橫織就的生活網絡,一如離不開的窗、門、電梯、玻璃,一個又一個小小的框將人們密密包圍,越是最世俗尋常的生活瑣事,越以為離真理遙遠的吃喝拉撒,原來才正是儒者難以逃避的困惑核心。

不只問自己,也把問題拋向銀幕這頭的觀者。在《獨立時代》中,楊德昌藉由遁世閉關詩人之口,丟出了「除了死亡,生命的一切都是裝出來的,只有死才能抵抗一切虛偽」的哉問。卡繆:「無所謂來世,人生便是歸宿」所以縱使界線依舊在,總是世界依舊荒謬,但人們得找到新的方式來面對此生的種種。於是思索的軌跡隨電影畫出一道道弧線,經歷荒謬的爭吵追逐和意外之後,就像片中困惑的儒者作家撞車後的頓悟,同一張嘴,高聲宣告了:「戰勝虛偽,其實不是要去死,是要真正誠實的活下去」。

喜劇的外觀、形式、節奏、收尾,包裹著或許更為複雜,甚至自我矛盾的探問。從《獨立時代》以女孩琪琪為主的同學、同事、親友團,到《麻將》以綸綸、從從、張震為主的四人幫;從看似輕浮表面的言語喜劇,到以突梯荒謬批判社會的都市諷刺,楊德昌不但忠實呈現了中產階級典型的汲營庸碌與價值觀錯亂的現代台北,也一反以往的沈靜觀察,用大量的言語、吵架、牢騷、自白塞爆音軌,更為快速的影像節奏,來回彈跳在越來越擁擠的城市裡,人們像是失速的迴力球,用更大的力量面對所有可能襲來的壓力,黑幕字卡的片刻安寧,沈澱出的卻依然是苦澀參半的酸辣滋味。

即使滿佈死亡的陰霾,即使走出戲院後,彷彿還能嚐得到電影裡理想隕落後鮮血的苦澀,《麻將》依然在極其荒謬的情節和情感力道中,給大家一個Happy Ending,一如永康街上,綸綸與馬特拉離別又重逢的台北街頭狂喜的一吻,一如《獨立時代》的電梯裡外,琪琪與小明分手又復合、再見之後再見的那一吻,激情、青春、充滿理想希望的快樂結局。

.jpg)

「每一『天』都是第一次,每一個早晨都是全新的,因為同一天不可能重複兩次。」大田/《一一》

最後,回到一。

作為楊德昌的最後一部作品,我認為《一一》也是一次完美句點。第一次離開台北,第一次不再惆悵於開燈關燈之間,拋開了光影的限界,就讓它全亮。吳念真和柯素雲也像是從《青梅竹馬》的悲劇裡走出來,找到了如畫風景裡的和解。那些生命裡曾經有的怨懟悔恨遺憾悲傷,那些畫面裡揮之不去的烏雲暗影晦澀幽黯,如春雪般慢慢消融在陽光下的婚禮與葬禮之間,重新回到起點,從一數起。

片中吳念真帶著日本客人大田應酬散心,身在異鄉的大田,默默在喧鬧的鋼琴酒吧彈起「月光」。當年的貝多芬,身為音樂家卻罹患耳疾,該怎麼面對這上天開的玩笑?「月光」像是用眼睛取代了耳朵,用湖面上波光粼粼的光影化成鋼琴上的音符。是的,看到限制,才能看到限制彼端的無限可能。

成長的懷疑、初戀的挫折、理想的妥協、感情的兩難以及對死亡與生命的質疑,《一一》裡面的「楊德昌」其實一點也沒有少,甚至像是對過去所有曾經思索過的課題,來一次考前總複習,藉由吳念真與金燕玲一家人,輻射出不同年齡層所有可能面對的生命問題。

有沒有解答不重要,真的經歷過才是關鍵。婚姻或死亡,迷失或和解,失戀或新生,城市的夜景映在玻璃窗疊在人們的臉龐,光與影,人與世界,一切經驗融化成一片,再分不出彼此。就像薛西弗斯終究擁抱了他的荒謬,推石到了巔峰依舊再回到原點,然而他的命運屬於他自己,一如巨石屬於他,所有努力徒勞與荒謬,也都屬於他自己,當然,所有的所有也都屬於他和他存在的喜悅。

二十年過去了,當年那個賭氣死撐著看完《恐怖份子》的國中小鬼,和現在這個困惑於儒者荒謬生命的我,似乎正應驗了楊德昌電影中人的成長輪廓,而原來,一切的對話早在電影與觀者、作者與讀者、故事與真實、人生與自我之間,無盡綿延繁衍。當年的我堅信,「恐怖」二字必定藏有大人不願說的寶藏,於是認識了這個名字背後的深邃;現在的我依然深信,如果能有下一部,如果電影真能成功追風、捕捉那一絲絲難以言喻的生命悸動,我相信楊德昌依舊會找到新的開始,在悲劇與喜劇之外,在光影明滅之間,繼續滾動巨石。

|