|

.jpg)

如果將影壇比作武林,那麼對我而言,自1996年第一部《古惑仔之人在江湖》開始,陳浩南的古惑仔系列,可說是正式接替了八零年代小馬哥的英雄王朝,成為九零年代的武林霸主。懸缺一時的盟主寶座,就這麼落到了長髮飄逸、俊帥多過豪氣的鄭伊健身上,當初可能任誰都始料未及,而這個原本根據暢銷漫畫改編而成的故事,卻也在陳浩南欲罷不能的一再演繹中,從通俗類型中走出角色自己的生命,寫就另一則新的城市傳奇。

「你曾經看過像這樣的城市嗎?」忽必烈問馬可波羅。

「不,陛下。」馬可波羅回答:「我從來沒有想像過會有這樣的城市存在。」

──《看不見的城市》Invisible Cities

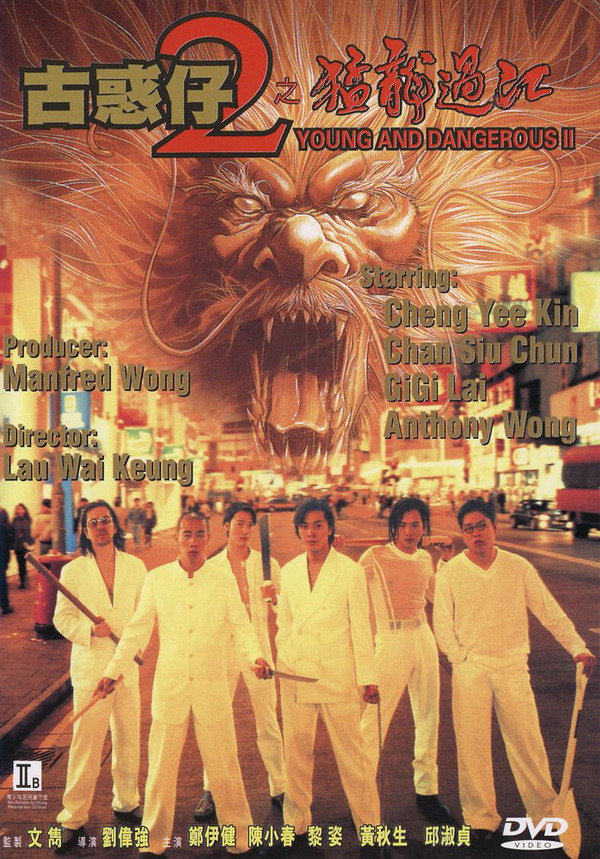

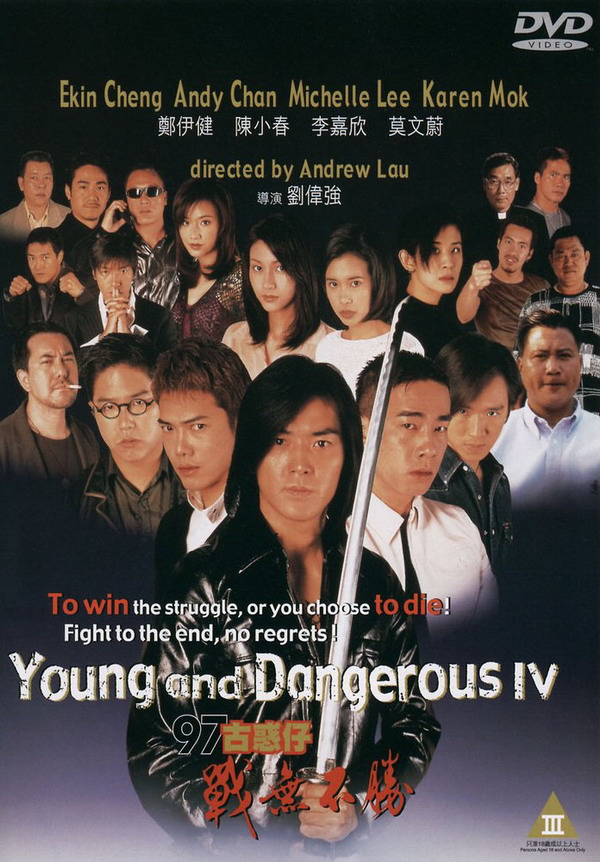

《古惑仔之人在江湖》、《古惑仔之猛龍過江》、《古惑仔3隻手遮天》、《97古惑仔戰無不勝》、《98古惑仔龍爭虎鬥》、《勝者為王》,整個系列幾乎是每年一集,完整而有系統地一再覆頌了陳浩南的古惑仔神話,也隱約寫下了屬於九零年代的香港記憶。除了鄭伊健的浩南本紀,洪興的眾家兄弟姊妹,都發展出各自的列傳,吳君如的十三妹、黃秋生的大飛,單是續集系列裡偶爾的露臉似乎還不夠,另外拉出一章,自己說完九十分鐘;而浩南和山雞的激鬥少年篇,也找了當時仍屬青春的謝霆鋒和吳彥祖另外做文章;甚至,如果我們再往回溯,八零年代末由張學友、關芝琳主演的《太子傳說》、《明月照尖東》,早已開始了洪興浪漫傳奇的序章。

身不由己、無可奈何地加入黑社會,為了兄弟義氣而出頭征戰,即使成為一方霸主,卻仍懷念年輕時的簡單純樸,不論是本篇或外傳,「人在江湖,身不由己」的老套公式,依然主宰著古惑仔們的命運。然而,不同於八零年代以前,狄龍和小馬哥的無奈,是來自個人企圖對抗大環境的螳臂哀嘆,浩南的悲哀往往來自組織內的衝突或自我的矛盾,不再是個人試圖挑戰威權的無力反擊,只剩下個人的惆悵與浪漫化的失意。

社會與環境成了一個模糊的背影,隱隱約約、若隱若現,掩映在浩南一路走來的旅程中。從慈雲山的徙置區、灣仔、銅鑼灣、到海上郵輪,甚至走出香港前進台灣或日本,他的旅程一方面標示了某種香港文化從本土走向商業、國際化的歷程,隨著方向向外延伸,向前,走向未來;另一方面也在心理上隨著時間向內回去,復返於城市╱鄉村(屋邨)、現在╱過去,建立起類型的二元邏輯。過去=屋邨=青春=單純=自由=貧窮卻幸福;現在=城市=成年=複雜=兇險=富裕卻身不由己。統合在這樣的對立公式之下,英雄焚酒煮劍,為的不再只是快意恩仇的江湖逞勇,卡在現在的水泥叢林裡的浩南,就如同所有不得不在疏離城市裡建立自我生活版圖的個人,只剩下空間與自我之間的困獸之鬥。

爭足球場使用權、爭酒吧保護歸屬、爭澳門賭場經營、爭北角老大、爭郵輪股東、爭台灣或甚至其他可能伸展勢力範圍的地盤,場景之間的攻城掠地,說到底,還是回歸生存與經濟競爭的基點,為的只是一口飯,而不是一口氣了。就像霍布斯邦(Eric Hobsbawm)所言:盜匪的行動往往反映了地理現象所造成的景觀變化,如地震、水災使既有社會結構崩潰,接著便是重組。古惑仔系列的興起,某種程度也反映了九零年代以後香港新貧、新移民所形成的社會階級重組,出身於大火後興建的徙置區的浩南,如何一再穿透階級的厚牆,成就個人的事業,身上背負的恐怕是更多社會底層的期望。

雖然兄弟義氣依舊在,但卻也明顯多了在商言商的現實,韓賓與大飛開始為現金周轉而傷腦筋,十三妹笑言還是賺女人錢實在,就連浩南也簽了英文契約,嘗試「多角化」經營,沒有太多理想包袱,重要的還是個人當下的生存。以往黑幫電影中固定出現的犯罪空間依然是主要構成物,只是同樣的酒店、桑拿、報攤、按摩院,不再只是暴力的刺激,在古惑仔系列中開始成為虛位化的外觀,很快地過渡成為浪漫化的黑色想像。

當浩南帶著兄弟們擊退了所有的外來勢力,觀眾也似乎從勝利的過程中,為現實生活中被裁員、被減薪、被內地或外來移民搶走飯碗的無能為力,找到了變形的宣洩出口。以九七前後推出的《古惑仔3隻手遮天》、《97古惑仔戰無不勝》中浩南的轉變,我們或可看出更多對比。從隨意的T恤牛仔褲、到筆挺的西裝,從破爛的舊車、到敞篷跑車,從荒涼路邊的小吃店、到銅鑼灣黃金地段的時髦PUB,就連遇難逃亡時躲藏的地方,也從當年和黎姿藏身的廢棄公寓,變成和舒琪一起的舒適旅店。不管他自己願不願意,浩南從地痞混混到時尚大哥的轉變,也讓黑社會呼應了香港自身的發展,投射出另一種集體的想像。

從類型的角度來觀察,《97古惑仔戰無不勝》可說是系列裡一次有趣的分水嶺,固定公式之外悄悄隱藏的例外,也讓人忍不住將之歸因於九七的影響。第一次用所謂公平競爭的方式來解決江湖問題,雖然背地裡還是以暴制暴;第一次有良家婦女和中產階級的現身,雖然李嘉欣的獻身最後還是只能黯然離開;第一次浩南公開而大聲地厭棄自身的宿命,哀嘆下一代與未來的命運,雖然講不通的時候,還是用拳頭解決問題。一切都還是服膺類型的固定公式,只是多加了點意在言外的調味油醋,味道就明顯不同了。

就地理結構而言,這一次的屯門之爭遠離了熟悉的銅鑼灣,似乎也在空間上,刻意製造某種與封閉內地的角力,山雞與浩南之間的衝突,也暗示了香港內部的矛盾。電影最後結束於老舊戲院裡的民主辯論與公投,一方面像是給了觀眾一次補償性的民主可能,彌補了無法自決命運去留回歸的遺憾,另一方面也嘲諷地將一切鎖在不對外開放的戲院裡,舞台上的種種,終究還是幻夢一場。

還能夠走去哪裡?作為一個成功的類型系列,除了明星,除了符合觀眾期待的情節起伏,除了提供抒發集體焦慮的簡化邏輯,浩南和洪興兄弟們傳奇又該怎麼繼續?古惑仔系列表面上以一種對暴力或黑幫合理化、正義化的方式,不細究背後可能有的痛苦,迅速轉化了個人生命與社會問題間的矛盾衝突,然後呢?輕易的功成名就、順利的跨越階級,然後又怎麼樣?真正讓我們一集接著一集往下看的魅力,或許還是得回到浩南身上,剝去了所有的暗示、符號、隱射、想像,隨著浩南每次的啟程、歷險、返航,替我們也替他自己畫出了一個又一個迴圈,反覆鎖住了命運。

就英雄的層面而言,其實早在故事開始說之前,浩南就注定了他一輩子泅泳江湖、孑然一身的宿命。兄弟和女友的輪替死亡或離去,如同加諸在希臘悲劇英雄身上的磨難,成為強化浩南悲劇性的激素,藉以鍛鍊他的不凡,也更加深化類型中的角色特性。死亡成了他每次旅程的課題,而影片透過死亡所企圖挑動的,則還是落回了古惑仔類型的二元邏輯:讓人們處在對過去的不捨、對逝者的依戀,在感傷的基調中,找到向前的動力。

浩南的悲劇英雄宿命,與其說是尤里西斯(Ulysses)的漂泊,不如說是薛西弗斯(Sisyphus)的無間循迴。巨石的這端是現在,那端是過去,擺盪在時間的兩岸,則是浩南一次又一次的努力挑戰與失落。街頭狙擊、喜宴或擺酒、茶室密謀計畫、靈堂挑釁決鬥、墓園悼念懷舊,隨著每次儀式化的情節與場景反覆進行,看似解決了眼前的障礙,朝目標前進;但若細究行為動作的目的,再驚心動魄的暴力決鬥、血腥殺戮,企圖捕捉擁護的,往往只是對逝者、對過去的紀念,為慘死的老大兄弟復仇,為搶回愛人的屍首,浩南所真正對抗的,其實是他自己對逝去的執著。

相較之下,古惑系列的二當家山雞,則是另一種輕鬆的對照。從感情關係的隨性不拘,到隨性地出走台灣、日本,一內一外,一個堅持、一個自由,浩南與山雞彷彿隱喻了這個城市一體兩面的兩種態度。浩南等於過去,拋不下情感包袱,緊握著記憶與傳統,山雞等於未來,隨時可以孑然一身,迎向不確定的未來,兩種都是古惑仔,兩種都是香港。

那麼,旅程的歸岸又在哪裡?《古惑仔之猛龍過江》中的荷蘭和《勝者為王》裡的台灣,對照成為兩次浩南可能擁有的終站。蔣天生死前度假的荷蘭唐人街,一群垂垂老矣的洪興長老,喝茶聊天笑談當年勇,看起來比郭靖黃蓉退隱後的桃花島更閒適,當然,也更蒼涼。然而這座位在荷蘭的養老院,再舒適也仍是客死異鄉。台灣街頭偶遇的黎姿,則透過愛情的歸屬成為成為另一種可能的句點。然而伊人雖然容貌依舊,卻再也不是記憶中那個永遠的身影。

像是標示出河岸的兩端,一邊是身為古惑仔的歸老他方,一邊是回憶裡愛戀的溫暖懷抱,浩南在河中間,哪也不能去,只能繼續順流。而電影外的世界,早在浩南一次次推動巨石的歷程中,轉離了他所能控制和想像的未來。

「告訴我另一個城市的故事…」

「陛下,我已經告訴您我所知道的一切城市了。」

──《看不見的城市》Invisible Cities

只能往前,沒有可回歸的故鄉,沒有可寄託的家庭或家人,浩南或許就像所有現代人,只能隨著城市的轉動,沖刷向未知的彼岸或時代浪潮的另一端。讓人不禁想起《麥兜故事》裡所描繪的香港,轉個不停的鋼架讓城市永遠處於興建中,只能在某些看不見或被遺忘的空間或記憶中寄託鄉愁。倏忽之間,轉角那家咖啡廳換成了印度料理,來不及記得咖啡的味道,只留下記憶隱約模糊的香氣。

浩南的惆悵,反映的不只是個人的懷舊,某種程度也反映了城市發展到一定程度之後,大城市的疏離異化所形成的個人懷舊,不管有沒有可歸去的故鄉(或鄉村),過去的,繁華快速之前的親切街坊或擁擠眷村,都成為鄉愁的具體對象。我們懷念的真的是那個比較破落、貧窮的環境嗎?真的喜歡吃以前甜得膩人的碗仔糕和氣泡的彈珠汽水嗎?或許就像不斷流行的復古商品,重點不在汽水好喝與否,而是借物思情,用那個具備過去外型的「物」,去思念那個再也回不去的時代。

漂泊闖蕩了一圈之後,江湖,或許只是囚困自己的記憶囚籠,早已事過境遷。 |